こんにちは。京都府京都市左京区にある医療法人社団 京都下鴨ライフ歯科・矯正歯科・小児歯科です。

近年、歯周病治療の進展に伴い、歯周組織再生療法が注目されています。従来の治療法では十分な再生が望めないケースも多く、この技術は患者さまのQOL(生活の質)向上にも役立つ点が大きな魅力です。

歯周組織再生療法は、失われた歯周組織の再構築を目指します。

本記事では、歯周組織再生療法の流れや費用、期待できる効果と考慮すべきリスクについて、分かりやすく解説します。歯周病の進行を抑えるための具体的な対策も併せて紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

歯周組織再生療法とは

歯周病の進行により失われた歯肉や歯槽骨などの歯周組織を、再び形成するための治療法です。従来の治療では修復が難しかった部分の再生を促し、口内の健康状態を根本から改善することを目指します。治療により、歯の安定性や審美性の向上が期待できるでしょう。

歯周組織再生療法のメリット

歯周組織再生療法のメリットは、以下のとおりです。

歯を残せる可能性が高まる

歯周病が進行すると、歯がぐらついて抜歯が必要になるケースがあります。歯周組織再生療法で失われた歯肉や骨を新たに形成すれば、歯の安定性を取り戻すことが可能です。

患者さまご自身の歯を温存し、抜歯に頼らずに治療を進められる可能性が格段に向上します。

歯周病の進行を効果的に抑制できる

骨や歯肉の再生を促すことにより、歯周ポケットの深さを改善し、炎症を抑える効果が期待されます。治療を受けることで歯周病の悪化が食い止められ、病状の進行が効果的にコントロールされるのです。

治療後も安定した歯周組織の維持が可能になり、将来的な歯の喪失リスクを大幅に低減できる点が大きなメリットといえます。

セルフケア時の不快感を軽減できる

歯周組織再生療法により、下がっていた歯ぐきが正常な位置に回復して口内の環境が整えられます。そのため、普段のブラッシングを含めたセルフケア時に感じる痛みや違和感が著しく減少します。

再生された歯ぐきは口内の衛生状態を向上させるだけでなく、見た目の美しさにも好影響を与えるでしょう。

歯周組織再生療法のデメリット

歯周組織再生療法のデメリットは、以下のとおりです。

適応外となる場合がある

すべての患者さまが治療対象となるわけではなく、再生療法を適応できないケースも存在します。治療が可能な症例でも、再生される骨量や組織の回復度合いには個人差があります。

特に、喫煙習慣がある方では治療効果が十分に得られず、手術自体が難しくなる可能性が高いです。

治療に時間を要する

歯周組織の再生が確認できるまでには、時間がかかる点が大きなデメリットです。手術後、組織が十分に回復し安定するためには、数か月にわたる経過観察と追加の処置が必要になる場合もあります。

費用の負担が大きい

先端医療としての歯周組織再生療法は、使用する再生材料や特殊な手術技術といったコストが反映され、費用が高額になる傾向があります。保険適用外となる場合もあるため、大きな経済的負担を強いられるケースも少なくありません。

外科的処置が必要でリスクを伴う

外科的処置を含むため、手術に伴う感染症や出血、麻酔に関する合併症といったリスクが避けられません。施術前にはこれらのリスクについて十分な説明がなされるものの、予期せぬ副作用が発生する可能性もあります。

完全に元通りにはならない

再生療法によって新たな歯周組織が形成されたとしても、治療前の健全な状態と同等の機能や美観が完全に取り戻されるわけではありません。お伝えしたとおり、治療効果には個人差もあります。

定期的なメンテナンスが必須

治療後の効果を長期間維持するためには、定期的な検診とケアが欠かせません。通院やプロフェッショナルなクリーニングを怠ると、再び歯周病が進行していくリスクが高まります。

歯周組織再生療法の流れ

歯周組織再生療法の流れは、次のとおりです。

1.口内と骨の状態を詳しくチェックする

治療開始前に、まず歯周病の進行状況や骨の減少具合を正確に把握するための検査を行います。X線検査や視診、歯周ポケットの測定などさまざまな角度から検査を実施します。

これにより、患者さま一人ひとりの口内環境から再生治療が有効かどうか、またどの程度の組織再生が求められるかを判断します。

2.治療部位に局所麻酔を行う

治療中の痛みや不快感を軽減するために、対象となる部位に局所麻酔を実施します。十分な麻酔効果が確認された後に治療が進むため、痛みを抑えられます。

3.歯ぐきを切開し、慎重に剥離する

麻酔が効いた後、治療箇所の歯ぐきを丁寧に切開し必要な範囲で剥離します。この工程では、周囲の組織を極力損なわないよう細心の注意を払う必要があります。

4.歯石やプラークを徹底的に除去する

切開後、歯根表面にこびりついた歯石やプラーク、細菌などの汚れを丁寧に除去します。これにより、再生因子が効果的に作用するための清潔な土台を整え、治療後の炎症リスクを低減します。

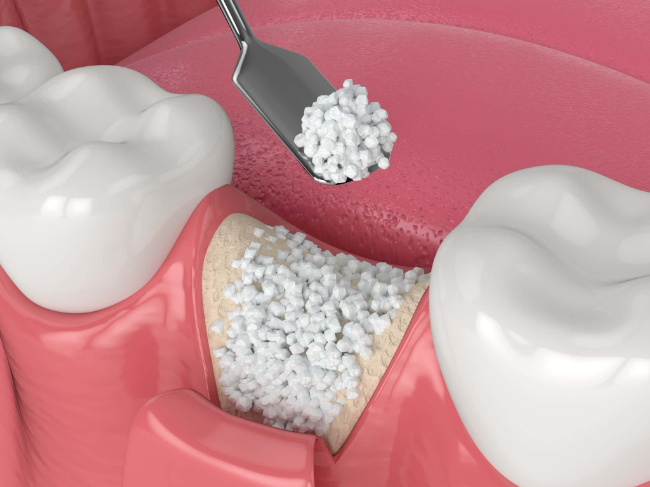

5.骨が失われた部位に再生因子を塗布する

次に、失われた骨や組織部分に対して、歯周組織の再生を促すための再生因子を適切に塗布します。細胞の活性化や骨の再生をサポートする役割を持ち、治療計画に基づいて使用されます。

6.歯ぐきを丁寧に縫合して固定する

再生因子の塗布が完了した後は、切開した歯ぐきを慎重に縫合します。外部からの細菌侵入を防ぐと同時に、組織が安定して回復する環境を整えます。

7.術後2~3週間で縫合糸を抜去する

手術後、一定期間経過した後に縫合糸の抜去が行われます。抜糸後も定期検診で治癒状況を継続的に観察し、必要に応じた追加のケアや指導を行います。

8.術後数か月から1年で組織再生が進む

治癒の進行状況は個々の症例により異なり、定期的な診察とフォローアップが必要となります。根気強いケアを続けると再生効果を最大限に引き出すことが期待されます。

歯周組織再生療法の費用

治療にかかる費用は、保険診療か自由診療かによって大きく変動します。歯周病の場合、一つの歯だけでなく複数の歯に症状が出ていることが多いため、治療対象となる歯の本数により総費用も増減するでしょう。

歯周組織再生療法の具体的な費用の目安は、以下のとおりです。

保険適用の場合の費用

保険診療の薬剤を用いる場合、患者さまの負担は通常3割となり、1歯あたりの費用はおおよそ7,000円から9,000円が目安です。なお、初診・再診の診察料、レントゲン撮影などが別途必要となるため、これらの合算額が実際の治療費となります。

自由診療の場合の費用

自由診療では、治療内容や歯科医院ごとの料金設定により費用が大きく変わります。一般的には1歯あたり約5万円から15万円が相場とされています。治療が必要な歯の本数や歯周病の進行状況、さらには同時に行う追加処置の有無によっても料金は上下するでしょう。

歯周病の進行を抑える方法

歯周病の進行を抑える方法は、以下のとおりです。

丁寧なブラッシングを心がける

毎日2~3回、十分に時間をかけてブラッシングしましょう。特に、歯と歯ぐきの境目は、細菌が繁殖しやすい部分なので45度の角度で優しく磨くと良いでしょう。

刺激が強すぎない柔らかい毛の歯ブラシを使い、力を入れすぎずに丁寧に清掃すると歯垢の蓄積を防ぎ、歯周病の進行を効果的に抑制することが可能です。正しいブラッシング習慣は、健康な歯と歯ぐきを維持するために欠かせません。

口腔ケア製品の活用

通常の歯ブラシだけでは届きにくい歯間部や奥歯の溝には、フロスや歯間ブラシを併用することが推奨されます。さらに、抗菌効果のある口腔洗浄液を使うと、口内全体の清潔さを保ち、細菌の繁殖を抑える効果が期待できるでしょう。

定期検診で状態を確認する

歯周病は自覚症状が現れにくいため、定期的な歯科医院での検診が非常に重要です。年に2~3回の受診を通じて、専用の器械で歯垢や歯石を除去し、歯周ポケットの状態をチェックしてもらいましょう。

初期の異常を早期に発見し、適切な治療を受けることが可能です。定期検診を続けていくと、口内のトラブルを未然に防ぎ、長期的な健康維持につながります。

生活習慣の改善

日々の生活習慣は、歯周病のリスクに大きく影響します。特に、喫煙習慣がある方は禁煙するのが理想です。

タバコは血流を悪化させ歯ぐきの回復力を低下させるため、禁煙することが重要です。また暴飲暴食を控え、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。さらに、十分な睡眠とストレスの軽減にも取り組むと、全身の健康が保たれ、結果として口内の炎症抑制にもつながります。

まとめ

歯周組織再生療法は、歯周病で失われた歯肉や歯槽骨を再構築し、歯の固定力や美観を回復する治療です。抜歯を回避できるなどのメリットがある一方、適応条件や治療期間、費用、手術リスクといった課題も存在します。

歯周組織再生療法を検討されている方は、京都府京都市左京区にある医療法人社団 京都下鴨ライフ歯科・矯正歯科・小児歯科にご相談ください。

当院では、一人ひとりのライフステージに沿った歯科医療を提供できるよう努めています。小児・成人矯正や予防歯科、虫歯・歯周病治療、ホワイトニングなどさまざまな診療に力を入れています。

ホームページはこちら、WEB予約やLINE予約相談もお待ちしております。

奥村 亮司